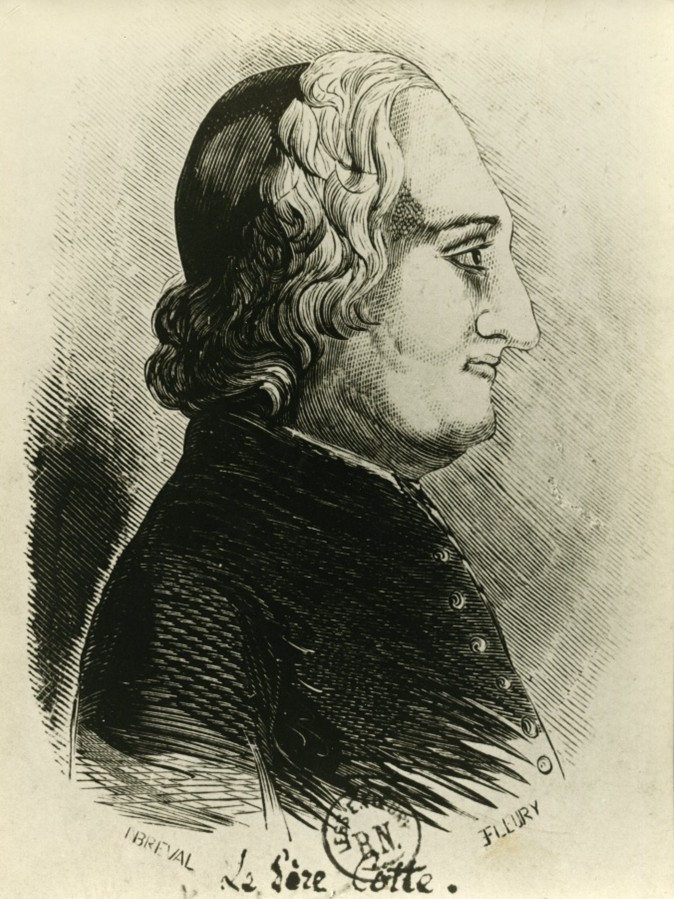

Louis Cotte (1740-1815)

Onglets principaux

Parmi les personnalités venues vivre ou séjourner à Montmorency, certaines sont très connues comme Jean-Jacques Rousseau, mais d’autres le sont moins. C’est notamment le cas de Louis Cotte, un prêtre oratorien et scientifique des Lumières qui a pourtant vécu à Montmorency durant plus de 30 ans. Figure pionnière de la météorologie moderne, on lui doit également la découverte des propriétés sulfureuses des eaux du lac d’Enghien.

Louis Cotte est né à Laon le 20 octobre 1740. Il descend d’une famille de notaires par son père et de la famille Le Nain, célèbres peintres du XVIIe siècle, du côté de sa mère. Il effectue ses études au collège oratorien Saint-Nicolas de Soissons où il trouve rapidement sa première vocation : celle de prêtre. Il entre alors à 18 ans dans l’ordre de l’Oratoire afin d’y assouvir sa passion de l’étude et des sciences.

Portrait de Louis Cotte, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency.

En 1764, il est envoyé à la maison de l’Oratoire de Montmorency pour y enseigner la théologie et la philosophie. Il découvre les sciences d’observation et notamment la météorologie, discipline naissante du XVIIIe siècle, chez Duhamel du Monceau qui lui en inculque les rudiments. Enthousiaste, il installe dès son retour à Montmorency un laboratoire sur la terrasse du presbytère d’où il effectue des observations, relevant chaque jour la température, la pression atmosphérique, la vitesse du vent, les formations nuageuses, tout en notant les conséquences du climat sur son environnement immédiat. Ce sont en tout plus de 1780 observations qui seront répertoriées et qui occuperont son temps libre pendant près de 50 ans.

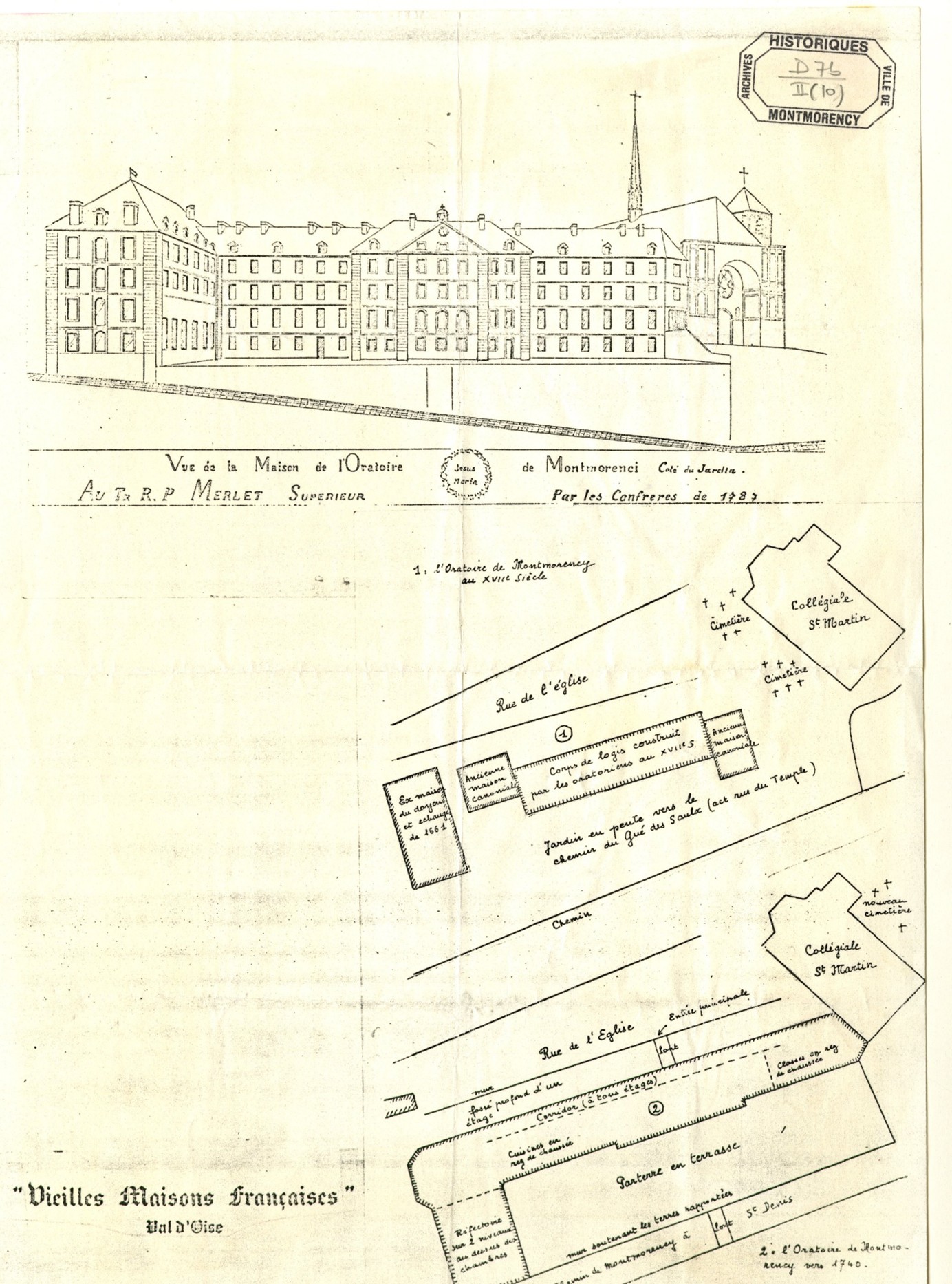

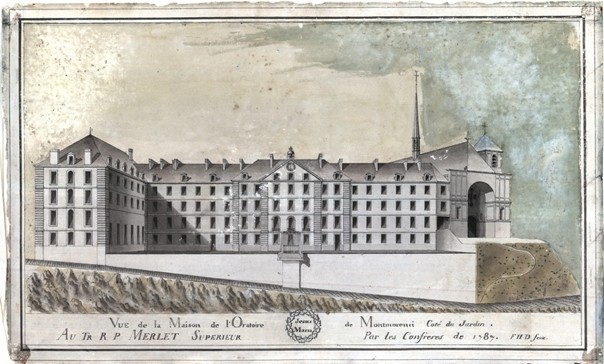

Vue de la maison de l’Oratoire de Montmorency, 1787, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency.

La découverte des eaux sulfureuses d’Enghien

En 1766, Louis Cotte remarque au cours de l’une de ses promenades, un ruisseau, surnommé par ses habitants, le « ruisseau puant » situé en contrebas de Montmorency. Par ses observations, ses expériences et des comparaisons, il met au jour les propriétés sulfureuses de ces eaux, de ses vertus thérapeutiques et envoie un rapport à l’Académie royale des sciences. En découle la création d’un premier établissement thermal à proximité de la « source Cotte ». Cotte n’en tire aucun profit mais il est nommé membre correspondant de l’Académie des sciences en 1769 pour sa découverte.

Plus tard, en 1823, le roi Louis XVIII se rétablit d’un ulcère à la jambe grâce à l’application de linges imbibés des eaux de la source Cotte. À la suite de cette guérison miraculeuse, celle-ci est alors rebaptisée « source du roy ». Enghien devient alors à la mode et attire de nombreux malades venus « prendre les eaux », contribuant à forger la renommée de la ville qui devient Enghien-les-Bains.

Un observateur météorologique des Lumières

Le siècle des Lumières est une période particulièrement propice pour le développement des disciplines scientifiques, notamment pour la météorologie. De nombreux individus cherchent à comprendre le fonctionnement de l’environnement qui les entoure et deviennent observateurs amateurs tout en partageant leurs découvertes via des correspondances ou des publications et ce à travers toute l’Europe.

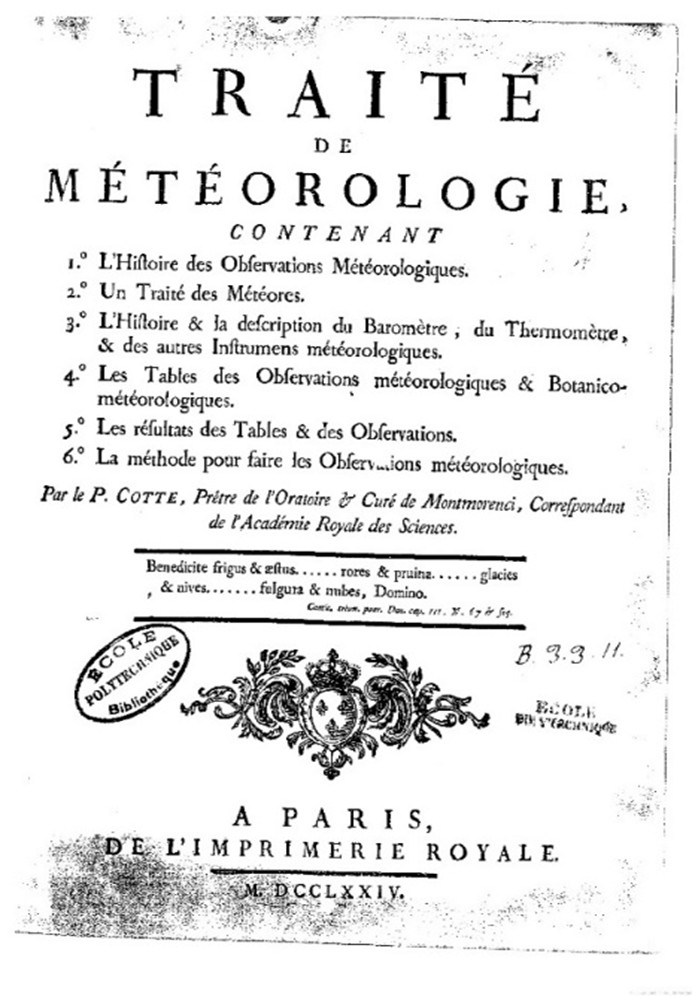

Louis Cotte demeure l’un des précurseurs dans ce domaine. Il entretient notamment d’excellentes relations avec le scientifique Antoine Lavoisier qui était d’ailleurs venu conseiller Cotte dans l’installation de ses instruments d’observation à Montmorency. Par ses nombreuses publications, il est l’un des pionniers de la météorologie moderne. On retiendra son Traité de météorologie, un ouvrage magistral, de plus de 600 pages, publié en 1774 qui contribue à faire le point sur cette science encore en plein développement et qu’il complètera par deux nouveaux tomes parus en 1785.

Traité de météorologie, Louis Cotte, 1774, consultable sur Gallica.bnf.fr

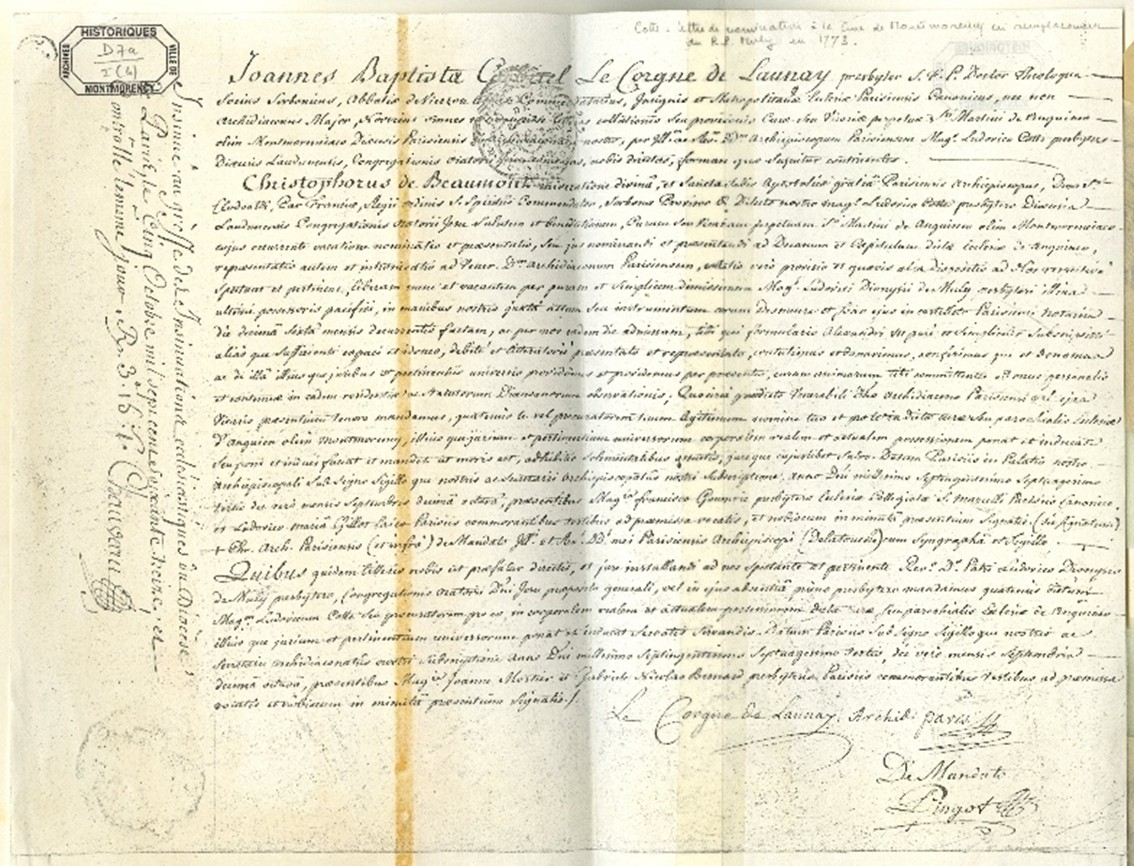

Pour autant, Louis Cotte ne néglige pas ses fonctions sacerdotales car il est rapidement nommé vicaire en 1767 puis curé de la paroisse en 1773 et enfin supérieur de la maison de l’Oratoire de Montmorency en 1779. Il part pour Paris en 1782 pour y effectuer un bref séjour avant de revenir dans sa ville natale, Laon, où il est nommé chanoine de la cathédrale.

Lettre de nomination de Louis Cotte à la cure de Montmorency, 1773, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency.

Le curé constitutionnel d’« Émile »

En 1789, la Révolution éclate, impactant fortement l’Église. La Constitution civile du clergé, réorganisant l’Église catholique en France, est votée par l’Assemblée nationale Constituante le 12 juillet 1790. Les ecclésiastiques deviennent alors des fonctionnaires rémunérés par l’État, contraints de prêter serment « à la nation, à la loi et au roi » dès novembre 1790, sous peine de déchéance de fonction, et sont désormais élus par les citoyens de leur circonscription. À Montmorency, seul le père Brodier avait refusé de prêter ce serment et avait déjà quitté la paroisse. La cure désormais vacante et la fermeture de la maison de l’Oratoire de Montmorency par la Convention entrainent le départ des oratoriens vers d’autres charges ecclésiastiques à Paris ou en province.

En attendant que les citoyens élisent leur nouveau desservant, les tâches curiales sont assurées par des bénévoles, dont le père Cotte, alors que celui-ci n’habite pas officiellement Montmorency, alors rebaptisé « Émile » pendant la Révolution, en hommage à Jean-Jacques Rousseau.

Le 7 août 1791, une assemblée paroissiale se rassemble au cours de laquelle Louis Cotte est désigné à l’unanimité pour devenir le nouveau curé constitutionnel du district dont dépendait Montmorency/ Émile. Cotte, touché par cette marque d’affection, accepte de revenir servir ses anciens paroissiens et s’installe à l’oratoire, désormais désert.

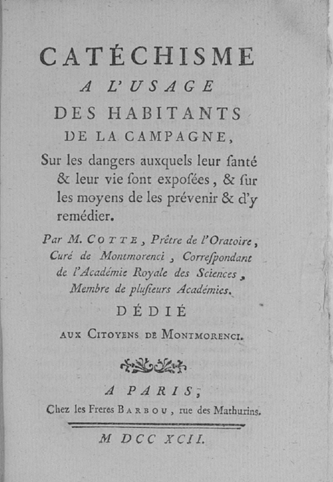

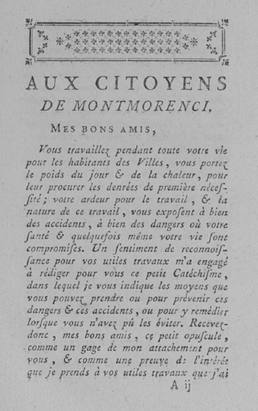

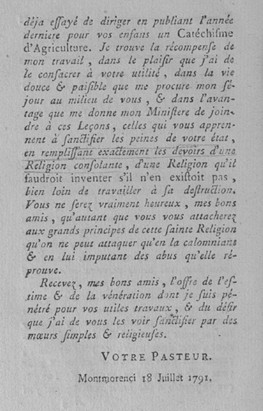

Malgré les événements, Cotte poursuit ses travaux en publiant de nouveaux ouvrages. Esprit curieux, il s’intéresse à tout objet susceptible d’améliorer le bien-être public. Un catéchisme sur l’agriculture parait en 1791 et surtout son Catéchisme à l’usage des habitants de la campagne sur les dangers auxquels leur santé et leur vie sont exposées et les moyens de les prévenir et d’y remédier, imprimé en 1792, qu’il dédie aux habitants de Montmorency en ces termes :

"Recevez donc, ce petit opuscule, comme un gage de mon attachement pour vous et comme une preuve de l’intérêt que je prends pour vos utiles travaux [...] "

Première page et dédicace de Louis Cotte aux montmorencéens du Catéchisme à l’usage des habitants de la campagne, sur les dangers auxquels leur santé et leur vie sont exposées et les moyens de les prévenir et d’y remédier, Louis Cotte, 1792, consultable sur Gallica.bnf.fr.

Pédagogue et altruiste, Louis Cotte a à cœur l’intérêt général. Pour lui, le dessein d’un observateur météorologique est de pouvoir aider les médecins et les agriculteurs par ses connaissances. Son sens de l’observation lui sert également à cerner ses paroissiens pour lesquels il rédige plusieurs ouvrages afin d’améliorer leurs conditions de travail, leur santé et leur quotidien.

Il répertorie ainsi les maladies les plus fréquentes, compare ses données avec les registres de la paroisse pour aboutir à de précieuses informations démographiques sur Montmorency (Mémoire sur la topographie médicale de Montmorency et de ses environs, 1778). Il s’intéresse également à la qualité des eaux des puits de la ville, à l’hygiène ou encore aux plantes susceptibles de mieux pousser dans les terres alentours.

En tant que curé de Montmorency, Cotte s’occupait aussi de l’école de la paroisse ce qui l’incite à rédiger des ouvrages sous forme de catéchisme, destinés à l’instruction des plus jeunes : Leçons élémentaires d’Histoire naturelle à l’usage des jeunes gens, (1787) - Leçons élémentaires de Physique, d’Astronomie et de Météorologie par demandes et par réponses à l’usage des enfants, (1788) – Leçons élémentaires d’agricultures par demandes et par réponses à l’usage des enfants, (1790).

Louis Cotte est protégé un temps par le mathématicien et député de la Convention, Lazare Carnot, des attaques régulières du révolutionnaire Leturcq à son encontre. Mais face aux mesures de plus en plus hostiles au Clergé visant la déchristianisation (laïcisation de l’Etat civil, instauration du divorce, mariage des ecclésiastiques, déportations des prêtres etc.) Cotte semble pressentir le danger de sa situation.

Il épouse le 25 nivôse an III (14 janvier 1795) Antoinette-Marie-Madeleine Marotte et démissionne de ses fonctions quelque temps après en remettant ses lettres de prêtrise le 3 ventôse an III (21 février 1795) pour revenir à la vie civile. Il se peut que ce mariage ait été un moyen pour Cotte d’échapper aux persécutions des ecclésiastiques afin de poursuivre ses travaux et ainsi continuer de servir l’intérêt général (une loi du 29 brumaire an II (19 novembre 1793) exemptait les prêtres mariés de la prison et de la déportation afin d’accentuer la déchristianisation).

En 1797, il quitte Montmorency pour rejoindre un ami et ancien oratorien, Daunou, à Paris qui travaille à la bibliothèque du Panthéon, actuelle bibliothèque Sainte-Geneviève. Cotte et son épouse s’installent à proximité, rue de l’Estrapade. Le ministre de l’Intérieur l’autorise le 26 pluviôse an VI (16 février 1798) à assurer les fonctions de conservateur en chef de la bibliothèque en l’absence de Daunou.

Cotte poursuit ses travaux par la publication de nouveaux ouvrages entre 1798 et 1805 : Observations météorologiques (1798) – Notes sur les grandes inondations de Paris (1800), Notes sur la chaleur et la sécheresse extraordinaire de l’été de l’an VIII – Mémoire sur la période lunaire de 19 ans (1805). Son épouse décède le 17 germinal an XIII (7 avril 1805) à Paris.

Se retrouvant veuf et sans enfant, il décide de revenir vivre à Montmorency, dans une maison située à proximité de la Collégiale, au carrefour des rues Saint-Victor et Saint-Valéry qui sera détruite en 1838.

Durant ses dernières années, Cotte se consacre essentiellement à ses observations météorologiques, à la méditation et à sa correspondance avec les savants de son temps, ne se mêlant au monde que pour venir en aide aux plus démunis qu’il recueille parfois sous son toit. C’est également une période prodigue, ponctuée de publications : Almanach du cultivateur (1809) – Leçons élémentaires d’histoire naturelle (1810) ou encore les conséquentes Observations météorologiques faites à Montmorenci et à Paris de 1765 à 1803 (1804) ».

Il meurt dans sa maison de Montmorency le 4 octobre 1815.

La Congrégation de l’Oratoire

La congrégation de l’Oratoire est une communauté de prêtres séculiers fondée à Rome au XVIe siècle par Philippe de Néri et reconnu par le pape en 1612. Les prêtres de l’Oratoire aspirent à vivre en communauté, sont soumis à un devoir d’obéissance mais ils se distinguent par la souplesse de leur organisation : ils peuvent ainsi entrer dans la congrégation en gardant leurs biens, pouvaient la quitter à tout moment s’ils le désiraient et ne prononçaient pas de vœux monastiques. L’ordre de l’Oratoire œuvre en faveur de l’enseignement et de la prédication des jeunes prêtres, notamment au sein des 25 collèges dont il a la charge. Dans ce dessein, l’étude des lettres, des sciences et de la littérature est encouragée, chacun étant libre de choisir la discipline qu’il préfère. La congrégation se spécialise ensuite davantage dans l’enseignement secondaire jusqu’à concurrencer les jésuites.

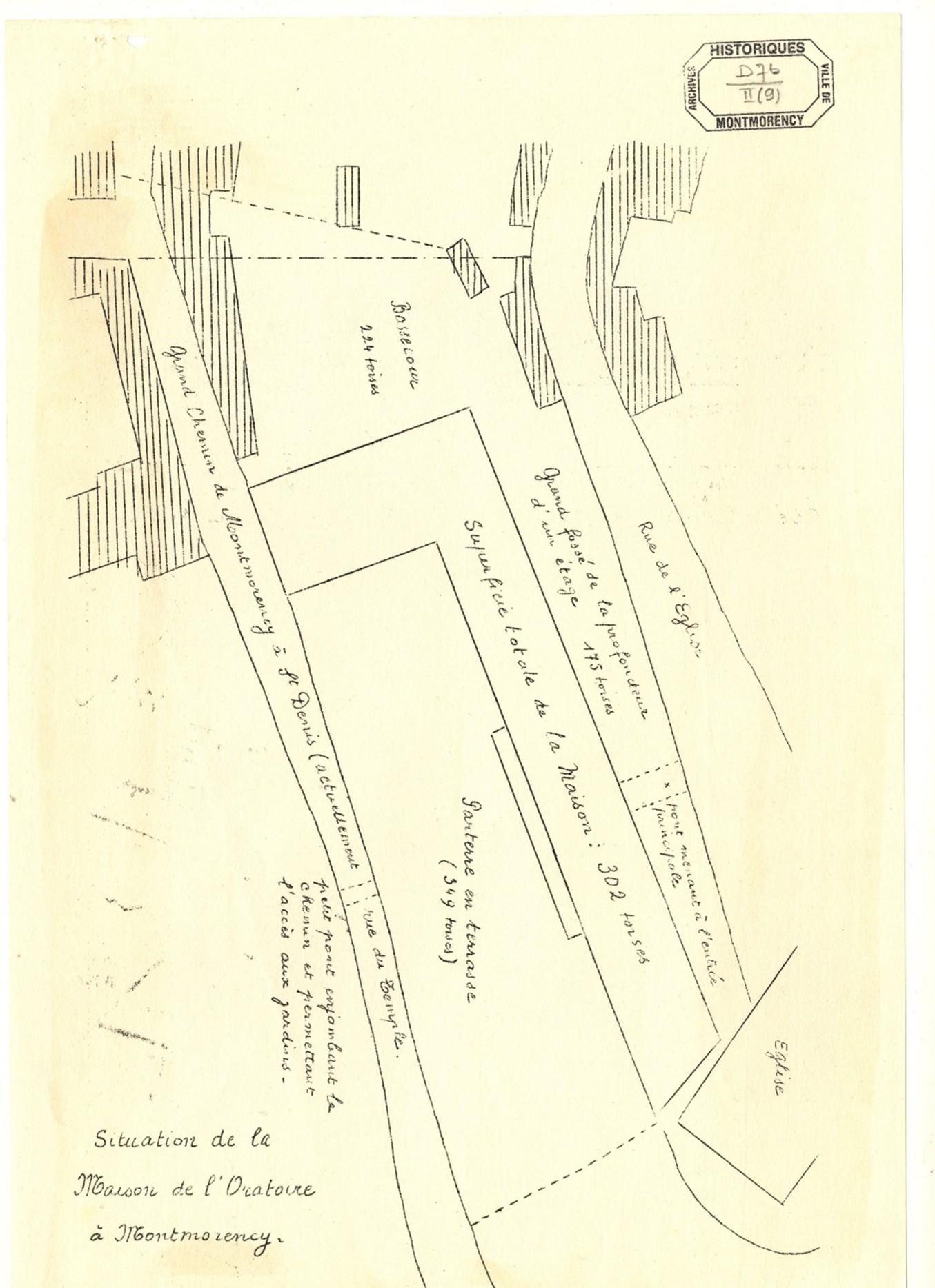

Henri II de Montmorency (1595-1632), petit-fils du connétable Anne de Montmorency, autorise l’installation des oratoriens dans la ville en 1617 afin de remplacer les chanoines qui desservaient jusqu’à présent la collégiale Saint-Martin. Le père Brice, l’un des compagnons de Pierre de Bérulle, fut le premier supérieur de l’Oratoire de Montmorency. Les oratoriens auront la double charge de prier pour les membres de la famille de Montmorency et de s’occuper de la paroisse. Pour cela, ils entament la construction d’une grande maison en forme de L, situé parallèlement à la rue de l’Église et jouxtant la collégiale. Par l’acquisition de terres et la construction de bâtiments au cœur de la ville, la communauté prend rapidement de l’ampleur, l’édifice connait plusieurs agrandissements jusqu’à devenir, en 1735, un bâtiment de quatre étages, comprenant une centaine de pièces. Un pont permettait de traverser un fossé afin de rejoindre le premier étage.

La congrégation de l’Oratoire est dissoute pendant la Révolution. Ses biens et ses terres sont vendus comme biens nationaux, la bibliothèque est dispersée (Cotte réussira à en sauver une partie qu’il intégrera aux fonds de la bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris) et les bâtiments détruits à l’exception du réfectoire qui devient une maison. Il n’en reste plus aucune trace aujourd’hui.

Situation de la Maison de l’Oratoire à Montmorency, après 1735, musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency.